Amsel

(Amsel: Turdus merula – Ordnung: Sperlingsvögel, Familie: Drossel)

#rettetunserevögel – Aktion zum Schutz unserer Vögel – initiiert von Ralf Becker von mein-naturgarten.de und der Natur Pur-Stiftung

Die Amsel (Turdus merula) belebte in früheren Zeiten die Wälder. Mit der Verstädterung Mitte des 19. Jahrhunderts folgten die Amseln den Menschen in die Siedlungen und sind heute in allen Habitaten mit Gehölzbestand vorhanden.

Die wissenschaftliche Bezeichnung “Turdus merula” setzt sich aus dem Namen der Familie “Turdus” für Drossel und der Art “merula” zusammen. Daher wird sie auch Schwarzdrossel oder Kohlamsel genannt. Der Name Amsel findet sich etwa abgewandelt in “amsalsa” schon im Althochdeutschen wieder. Der lateinische Name “merula” hat sich im Deutschen nicht durchgesetzt, obwohl der Vogel in einigen Gebieten auch Merle genannt wird. Die Engländer waren pragmatisch und nennen die Amsel schlicht: Blackbird (schwarzer Vogel). Die Franzosen lehnen sich an die lateinische Bezeichnung an und nennen die Amsel “Merle”, ähnlich wie die Niederländer: “Merel”

Die Amsel ist heute einer der häufigsten Brutvögel in Deutschland. Sicher ist fast allen von euch der Gesang der Amsel bekannt. Gerade in der Brutzeit begrüßt die Amsel mit ihrem melodischen Gesang zum Sonnenaufgang den Tag und verabschiedet ihn zur Dämmerung.

Kaum ein Vogel – vielleicht bis auf den Haussperling – ist so den Menschen in deren Städte gefolgt und hat sich hervorragend an seine neue Umgebung angepasst.

Ihr wollt der Amsel helfen? Dann unterstützt die Natur Pur-Stiftung mit einer Spende. Die Natur Pur-Stiftung widmet sich der Artenerhaltung und dem Vogelschutz.

Ihr wollt der Amsel helfen? Dann unterstützt die Natur Pur-Stiftung mit einer Spende. Die Natur Pur-Stiftung widmet sich der Artenerhaltung und dem Vogelschutz.

Amsel – AKTUELL

Weniger Amseln bei der NABU Vogelzählung

Im Frühjahr rief der NABU zur Vogelzählung auf. Die Zahl der Gartenvögel ging dabei wie in den Vorjahren weiter zurück. Während 2015 noch ca. 36 Vögel pro Garten gezählt wurden, sind es 2025 nur noch 28,45 gewesen. Von dem Rückgang waren auch die Amseln betroffen. In Schleswig-Holstein ging die Zahl der gesichteten Amseln um 31 %, in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern um 27 % zurück. Die Amsel ist zwar immer noch unter den TOP FIVE unserer heimischen Gartenvögel, aber ihr Bestand – bedingt durch das USUTU-Virus – zurück.

Vögel in Deutschland 2025

Im Herbst 2025 brachte das Bundesamt für Naturschutz mit dem DDA die Übersicht der Vögel 2025 heraus. Die Zahl der Amseln hat sich gegenüber der Vorjahren kaum verändert. Die Zahl der Amseln liegt bei 7,65 bis 9,3 Mio. Amseln in Deutschland. Gegenüber den letzten 12 bzw. 24 Jahre bleibt der Bestand unverändert, gegenüber den letzten 42 Jahren steigt die Zahl sogar an. In den Jahren vor 1960 lebten aber bis zu 18 Mio. Amseln in unserem Land. Die Amseln haben sich in den letzten Jahren auch in neue Reviere ausgebreitet. Der Klimawandel hilft ihr.

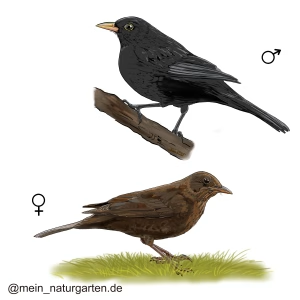

Amsel: Aussehen

Das Männchen ist bekannter als sein weibliches Pendant.

Männchen

Markant ist das schwarze Gefieder und der leuchtend gelbe Schnabel. Je nach Lichteinfall schimmern die Federn leicht silbrig. Gerade der Rücken und der Bauch können graue Spitzen aufweisen. Die Augen umrunden einen hellen, gelben Augenring.

Weibchen

Das Weibchen ist schlichter gefärbt. In einem braunen Gefiederkleid mit einem schwach braun gefärbten Schnabel wirkt es unauffälliger als sein Männchen. Die Brauntöne variieren stärker und wechseln ins Graue.

Die Jungvögel ähneln im Aussehen eher den Weibchen und sind mit den Erdtönen besser vor Feinden geschützt. Im Gegensatz zu den Weibchen sind sie aber stärker gefleckt. Nach dem ersten Jahr wechseln die männlichen Amseln mit der Mauser ihr Gefieder zu den typischen schwarzen Federn. Der Schnabel bleibt jedoch bis zur Geschlechtsreife oft grau und wechselt dann erst zu gelb.

Amsel: Masse und Gewicht

Die Amsel ist als Drossel im Gegensatz zu den Meisen oder Finken eher ein bulliger Vogel. Mit 24 – 27 Zentimeter sind sie nur geringfügig kleiner als die größte Drossel, die Misteldrossel. Die Flügellänge erreicht beim Männchen etwa 13,3 cm, beim Weibchen 12,8 cm.

Das Gewicht verändert sich im Laufe des Jahres. Im Winter – etwa im Januar – erreichen die Amseln ihr höchstes Gewicht und im Sommer nach der Brut kann das Gewicht um 40 % fallen. Zwischen 70 und 150 Gramm variiert das Gewicht.

Damit die Amseln den Winter in unseren Breiten gut überstehen, fressen sich die Amseln eine Fettreserve an. Daher steigt das Gewicht zum Winter hin stark an.

Amsel: Habitat – Lebensraum – Anzahl

Lebensraum der Schwarzdrossel

Ihr ursprünglicher Lebensraum ist der Wald, darunter ein lockerer Laubbaumbestand mit Nadelhözern gemischt. Außerhalb des Waldes war die Amsel nicht anzutreffen. Noch heute findet man die Amsel an Waldrändern. Seit den 1850er Jahren hat sie die Städte für sich entdeckt. Heute ist sie in Deutschland gerade in Gartenstadtteilen mit Gehölzbestand, Parks oder Friedhöfen anzutreffen.

Der dichteste Brutbestand findet sich in den Großstädten wie Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt. In der gesamten Rhein-Ruhr-Schiene ist die Dichte an Amselbrütern in Deutschland am höchsten. In den ostdeutschen Tiefebenen mit seiner eher Nadelbaum geprägten Landschaft finden sich deutlich weniger Brutpaare.

Die Voralpen sind ebenfalls nicht das bevurzugte Gebiet der Amsel.

Baden Amseln gerne?

Und wie! Besonders an bedeckten Tagen oder im Winter, sogar bei Frost, finden sich Amseln zum Baden ein. Die Vögel bevorzugen dabei schwach fließende und maximal zur Brust reichende Gewässer. Die Amsel prüft die Wassertiefe zunächst durch einen beherzten Sprung vom Bachrand. Hat sie einmal eine gute Wasserstelle in ihrem Revier für sich vereinnahmt, kommt sie immer wieder. Zunächst betritt sie langsam die Wasserstelle und spreizt die Flügel auseinander. Mit Genuss werden diese immer wieder aufs Wasser geschlagen, sodass der ganze Körper mit Wasser benetzt wird. Die Wassertropfen perlen am Gefieder ab. Oft kommen auch Artgenossen dazu und es endet in einer großen Badeschlacht.

Anzahl der Amseln

In Europa werden rund 60 Mio. Exemplare gezählt, wovon zwischen 15 und 18 % in Deutschland ihr Revier haben. Deutschland beherbergt die größte Amselpopulation in Europa. Unser Land bietet 7,5 bis 9,5 Mio. Brutpaaren ein Zuhause. Die Amsel ist in Deutschland der häufigste Brutvogel mit 9,4 % aller Brutvögel.

Der Bestand hält sich seit den 2000er Jahren stabil, wobei es regional begrenzt durch Krankheiten zu Rückgängen von 90 % kommen kann.

In den Niederlanden hat die Anzahl der Amseln von 1990 bis 2010 um 25 % zugenommen.

Durch den Bezug der Städte bleibt die Zahl der Amseln in kalten Wintern in den wärmeren Nächten der Großstadt stabil. In früheren, kalten Wintern ist es zu erheblichen Bestandseinbrüchen gekommen, die sich aber in kurzer Zeit wieder erholt haben. Die Winterfütterung der Amseln hilft ihr, gut durch denselbigen zu kommen. Da die Winter der letzten Jahre sehr mild waren, gab es keine größeren Bestandsverluste, auch nicht in ländlich, kälteren Gegenden, zu verzeichnen.

Das Verbreitungsgebiet ist sehr groß und reicht von den Azoren bis zum Ural, von Island (hier aber selten) bis zu Nordafrika.

Nahrung – Was fressen Amseln?

Die Leibspeise der Amsel ist der Regenwurm. Zur Nahrungssuche hält sich die Amsel eher bodennah auf. Sie hüpft auf der Suche nach Nahrung hin und her. Im Herbst durchstöbert sie gerne das Laub und stößt es mit dem Schnabel hin und her. Insekten und Würmer im Laub werden aufgenommen.

Auf dem Speiseplan stehen ebenfalls Schnecken, Spinnen, Tausendfüßler, Molche, Lurche. Wenn sie es schafft, scheut sie auch vor Mäusen oder kleinen Schlangen und Eidechsen nicht zurück.

Als Omnivore (Allesfresser) stellt sich die Amsel sehr geschickt auf das vorhandene Nahrungsangebot ein. In den Städten durchsucht die Amsel Abfälle und sonstige Nahrungsquellen. Bei fehlenden Nahrungsquellen werden die Drosselvögel zu Nesträubern oder nehmen Nestlinge, die gerade das Nest verlassen, auf. Im Sommer, wenn die Böden austrocknen und sich die Würmer in tiefere Bodenschichten zurückziehen, nimmt die Amsel Beeren oder Früchte auf. Darunter zum Leidwesen der Obstbauern mit Vorliebe Kirschen, Weintrauben, Himbeeren oder Brombeeren.

In Gärten lieben Amseln bei feuchter Witterung den kurz geschnittenen Rasen, auf dem sie nach Regenwürmern suchen können. Mit dem spitzen Schnabel packen sie den Regenwurm und ziehen ihn heraus. Du hast die Amsel vielleicht schon bei der Suche nach der Nahrung beobachtet. Sie hüpft herum, verharrt und dreht den Kopf hin und her, um die Umgebung nach Insekten abzusuchen. Hat sie etwas entdeckt, schlägt sie blitzartig zu und schnappt mit ihrem langen Schnabel ihre Beute. Im Herbst schart sie das Laub auseinander, um dort nach Insekten oder Käfern zu suchen.

Im Winter frisst sie gerne die Früchte der Vogelbeere, Eberesche oder Weißdorn. Sie besucht die Vogelfutterstellen und bedient sich an den verschiedenen Futtersorten. Auch die Früchte des Efeus werden im Winter verzehrt.

Der schwarze Vogel spielt auch bei der Versamung eine wichtige Rolle. Amseln fressen gerne Früchte samt Samen. Die Samen werden jedoch nicht verdaut und nach 20 Minuten bis 3 Stunden ausgekotet. Sie spielt bei der Ausdehnung von Heckengehölzen samt Fruchtstand eine wichtige Rolle.

Wie können wir der Amsel im Winter helfen?

Amseln verbringen zur Nahrungssuche die meiste Zeit am Boden. Sie sind eher selten Gast am klassischen Futterhaus, an dem sich Meisen, Stare oder Spatzen einfinden. Du kannst ihr mit Apfelhälften, Beeren oder eingeweichten Rosinen eine Freude bereiten. Diese solltest du an einer geschützten Stelle (gegen Katzen/Marder etc.) Bodennah anbieten. Sei nicht traurig, wenn sich nicht sofort Amseln einfinden. Gib ihnen etwas Zeit. Wenn du regelmäßig Futter an bestimmten Stellen bereitstellst, merken sich dies die Amseln und kommen später immer häufiger vorbei. Bitte abends zum Schutz vor Ratten und Mäusen entfernen.

Im Winter sind Amseln sozial und fressen in Trupps gemeinsam. Zum Frühjahr mit der Revierverteidigung dulden die Reviertreuen Vögel keine Konkurrenz in ihrem Revier und es kann am Futterplatz zu Vertreibungsszenen kommen.

Amsel: Brutbiologie – Fortpflanzung

Bereits im November/Dezember tragen Amseln heftige Revierkämpfe aus. Sie verteidigen ihr Revier gegenüber anderen Männchen. Dabei sind Amseln sehr reviertreu und verlassen dies nur in Ausnahmefällen: kein Nistplatz, keine Nahrung. Durch diese Reviertreue finden oft bereits im Winter die Paare aus dem Vorjahr wieder zusammen. Nach der Brutzeit dulden sich die Amseln maximal in ihren Revieren, sie gehen somit keine ganzjährige Partnerschaft ein.

Spätestens im Februar sind die Reviere festgelegt. Schwierig wird es für Teilzieher, die im Winter nach Frankreich/Spanien ziehen und erst im Frühjahr zurückkehren. Durch die milden Winter der letzten 20 Jahre werden jedoch immer mehr Amseln zu Standvögeln.

Jungamseln, die im zweiten Frühling ihre Geschlechtsreife erlangen, versuchen in ihrem Brutgebiet, eigene Reviere abzugrenzen. Die Jungamseln, die im ersten Jahr noch geduldet wurden, werden spätestens ab dem zweiten Winter in Revierkämpfe verstrickt. Sollten erfolgreiche Jahre der Nachkommen in einem Revier vorhanden sein, werden Reviere verkleinert bzw, angepasst, damit alle Amseln ein Revier halten können. Nur im Notfall ziehen Amseln aus ihrem Brutgebiet weg.

Balzzeit Amsel

Zur Balzzeit tragen die Amselmännchen heftige Revierkämpfe untereinander aus. Es kommt vor, dass gelbe Krokusse im Frühjahr von aufgebrachten Männchen attackiert werden. Durch ihre gelbe Farbe erinnern sie das Männchen wohl an einen Konkurrenten mit gelbem Schnabel.

Die Amsel legt ein Napfnest in Büschen oder Hecken an. Sollten diese natürlichen Brutplätze in städtischen Bereichen fehlen, sucht sie für ihr Nest einen guten Platz in Bodennähe.

Schon Ende Februar – je nach Region – beginnen die Amseln mit der Brut. Das Nest besteht aus kleinen Zweigen, Gras und Moos und wird napfförmig angelegt. Das Weibchen sucht sich den Standort aus und wird vom Männchen während der Brutzeit unterstützt. Die Amseln, die im Winter nicht wegziehen, besetzen bereits früh die vermeintlich besten Nistplätze. Mit ihrem Partner gehen sie häufig über mehrere Bruten eine monogame Beziehung ein.

Brutbiologie der Amsel

Die Amsel ist ein Waldvogel und brütet dort zu 60 % am liebsten in Nadelgehölzen. Dies ist dem Schutz der immergrünen Bäume geschuldet. Ende Februar mit der ersten Brut sind alle anderen Bäume noch kahl und bieten keinen Schutz vor Fressfeinden. Bei einer späteren Brut im Jahr – ab Mai – werden auch belaubte Laubbäume oder Büsche/Sträucher als Brutplatz gewählt.

Anders sieht es bei den Amseln in Siedlungen aus. Seit der industriellen Revolution, ist die Amsel den Menschen in die Städte gefolgt. Hier brütet sie sehr häufig an Gebäuden, an Spalieren, die mit Wein oder Efeu berankt sind. Nadelgehölze sielen bei Siedlungsamseln keine Rolle bei der Wahl des Brutplatzes.

Amselweibchen sind geschickte Nestbauer und können ihre Nester innerhaln weniger Stunden vollenden. Nur die Weibchen beschäftigen sich mit dem Nestbau, die Männchen schieben Wache. Zunächst wird eine Mulde aus kleinen Zweigen angelegt. Diese drückt der Vogel mit seinen Füßen zusammen.

Besonderer Nestbau bei den Amseln

Ist das grobe Nest aus Zweigen und anderen Materialien fertig, pickt das Weibchen feuchte Erde aus. Ist diese zu trocken, wird sie mit nassem Gras befeuchtet oder durch Wasser gezogen. Die feuchte Erde wird im Nest mit der Brust angepresst und mit den Füßen verteilt. Soweit vorhanden wird auch noch Moos als weiche Grundlage ins Nest eingebaut.

Amseln in der Waldstruktur legen für jede Brut ein neues Nest an. In Siedlungen werden aufgrund des geringeren Nistmaterials auch vorhandene Nester mehrfach genutzt.

Eiablage und Aufzucht

Im Nest finden sich vier bis fünf Eier (bei der ersten Brut im Jahr auch weniger). Ausgebrütet werden häufig jedoch nur zwei bis drei Eier, um die Jungen auch mit Nahrung versorgen zu können.

Interessant ist, dass in Deutschland die Gelegegröße von der Bruträumlichkeit abhängt. In Siedlungen ist die drschnitteliche Zahl der Eier um gut 10 % niedriger als bei den Artegnossen im Wald. Dies kann mit der geringeren Narungsdichte zusammenhängen.

Die Brutzeit beträgt im Durchschnitt 13 Tage. Innerhalb von zwei Tagen schlüpfen die kleinen Amselvögel. Sie werden von beiden Elternteilen versorgt, wobei das Männchen kaum brütet und eher beim Verlassen des Weibchens das Nest verteidigt. Die Nahrung für die Nestlinge besteht zu Beginn fast ausschließlich aus Insekten oder anderen wirbellosen Tiere. Sobald die jungen Amseln größer sind, werden auch Beeren oder Samen gefüttert.

Nach etwa 14 Tagen verlassen die Jungamseln das Nest, sind aber noch flugunfähig. Bis zur Flugfähigkeit nach weiteren vier bis fünf Tagen sind die Amseln besonders gefährdet. Viele fallen Räubern, aber auch übereifrigen Gärtnern zum Opfer, die mit Hacke und Gartenscheren durch den Garten wüten. Die Jungvögel werden von den Eltern weiter versorgt.

Im Alter von 25 Tagen sind die Amseln selbstständig und müssen sich selbst um ihr Futter kümmern. Sie halten sich in den ersten zwei Monaten weiterhin im Revier ihrer Eltern auf und werden dann nach und nach in Revierstreitigkeiten verstrickt und suchen sich ein eigenes Revier.

Nur etwa 20 % der Amseln überstehen das erste Jahr. In städtischen Räumen sind die jungen Amseln Gefahren durch Katzen oder Autoverkehr ausgesetzt. Im ländlichen Raum fallen viele Amseln Prädatoren wie Elstern oder Greifvögeln zum Opfer. In Großbritannien wurde festgestellt, dass Nester, die zwischen einem und 2,5 Meter über dem Boden lagen, deutlich weniger von Räubern überfallen wurden. So tief unten sind die Nester weniger gut für Raubvögel zu entdecken.

In Siedlungen brüten Amseln erfolgreicher. Hier fehlt dank der Dichte an Menschen gegenüber den Waldbrütenden Amseln die Gefahr von Prädatoren. Greifvögel oder Füchse räubern n der Stadt weniger Nester als im Wald.

Trotz der vielen Gefahren für die Jungamseln, bleibt der Bestand stabil. Dies ist auch durch die zwei bis drei Bruten im Jahr begründet. Mit jeder Brut überlebt eine Amsel und erreicht die Geschlechtsreife nach einem Jahr. Die Sterblichkeit im ersten Jahr ist jedoch sehr hoch. Hat die Jungamsel einmal die Geschlechtsreife erreicht, sinkt die Mortalitätsrate rapide ab und sie kann durchaus auf noch einige gute Jahre hoffen.

Usutu-Virus (Amselsterben)

Im Jahr 2011 befiel zum ersten Mal das asiatische Virus Amseln am Oberrhein. Die betroffenen Amseln sind apathisch und sterben innerhalb weniger Tage an den Folgen des Virus. Es können auch andere Vogelarten am Erreger verenden, aber zu 90 % sind es Amseln, weswegen man vom Amselsterben spricht. Amseln sind besonders von dem Erreger gefährdet. In einigen Gegenden starben ganze Populationen durch das Usutu-Virus. Seit 2018 gehen die Fallzahlen zurück, es kommt zu einer Herdenimmunität und die Amsel Bestände können sich allmählich in den betroffenen Gebieten erholen.

Das Virus wird durch eine Stechmücke übertragen. In den trockenen Sommern ab 2018 konnten sich die Mücken wegen ausgetrockneter Feuchtgebiete nur schwach vermehren. So sank die Infektionsrate bei den Amseln rapide. Heute gibt es nur noch regionale Ausbrüche, wie z.B. 2024 im Münsterland (Borken). Dort sind 90 % der Amseln in einem begrenzten Gebiet am Virus gestorben. Es wird Jahre dauern, bis sich die Anzahl der Amseln wieder erholt.

Wie alt werden Amseln?

Hat eine Amsel erst einmal das erste Lebensjahr überstanden, sinkt die Mortalitätsrate deutlich. Der Vogel lernt hinzu, kann Feinde besser entdecken und weiß sich in seiner Umgebung zu behaupten.

Im Durchschnitt leben Amseln in den Städten etwa 3,5 Jahre, in den ländlichen Gebieten etwas kürzer. Hat die Amsel Glück und lebt in einer verkehrsarmen, von Feinden weniger frequentierten Umgebung mit guten Nahrungsquellen, erreichen sie ein Alter von 10 Jahren. Die älteste nachgewiesene Amsel wurde 22 Jahre alt. Im Jahr 1974 wurde sie als Jungvogel beringt und 1996 zufällig auf Helgoland aufgegriffen. Eine Sensation.

Weitere Gefahren drohen der Amsel durch die Jagd. In Frankreich wird die Amsel von September bis Mitte Februar bejagt.

Wodurch sind Amseln gefährdet?

Die Klimaerwärmung nimmt Amseln eine natürliche Gefahr: extrem harte Winter. Durch lange und kalte Winter kam es in vergangenen Jahren zu großen Verlusten unter der Amselpopulation. Aber auch das Gegenteil führt zu Gefährdungen der Amseln: große Trockenheit und Dürren mit entsprechenden Nahrungsverlust. Probleme bereiten Amseln primär lange Trockenphase während der Aufzucht der Nestlinge. Im Frühjahr 2025 kam es im März udn April zu längeren Wetterlagen mit kräftigen Ostwinden. Die Böden trockneten aus udn die Hauptnahrungsquelle für Nestlige: Regenwürmer zogen sich weit in die unteren Erdschichten zurück. Dies kann zu Totalausfall der Erstbrut im Jahr führen. Im weiteren Jahresverlauf glichen Regenphasen die Trockenheit wieder aus.

Ein weitere Gefahr für Amseln sidn Monokulturen wie zum Beipsile doe Nadelforsten in Teilen Ostdeutschlands. Hier haben sich Prädatoren wie Eichelhäher auf die im Nadelgehölz brütenden Amseln spzialisiert. Magels Masse an Laubbäumen kann es auch hier zu Totalausfällen von Bruten kommen.

Aber auch in der normalen Forstwirtschaft werden den Schwarzdrosseln die Brutmöglichkeiten durch Kahlschlag oder durch zu ordentliche Gärten in Siedlungen genommen.

Die einzelnen Verluste tut zwar weh, der Gesmatbestand der Amsel ist dadurch jedoch nicht gefährdet.

Fazit zur Amsel

Die Amsel ist einer unserer bekanntesten heimischen Wildvögel. Ihre schwarze Farbe machte ihn schon im Mittelalter zu einem Sagenvogel. Damals lebte die Amsel ausschließlich in den Wäldern und wurde kaum gesehen. Dies sorgte für Aberglaube über den schwarzen Vogel: Häuser, an denen eine Amsel brütet, sollten vor Blitzeinschlägen sicher sein. Wer sie im Winter mit Futter versorgt, sollte im Jahr danach mit Gesundheit und Wohlstand betraut sein.

Aber auch zahlreiche Lieder und Gedichte wurden über oder mit der Amsel verfasst. Bekannt ist das Kinderlied: “Alle Vögel sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star… “ “ (wobei die Amsel auch eine Drossel ist, aber das wollen wir jetzt nicht zu genau nehmen) Oder die Vogelhochzeit: “… Die Drossel war der Bräutigam, die Amsel war die Braute.”

Gedichte zur Amsel

Bekannt ist auch ein Gedicht von Ringelnatz: Das Samenkorn

Ein Samenkorn lag auf dem Rücken, die Amsel wollte es zerpicken.

Aus Mitleid hat sie es verschont und wurde dafür reich belohnt.

Das Korn, das auf der Erde lag, das wuchs und wuchs von Tag zu Tag.

Jetzt ist es schon ein hoher Baum und trägt ein Nest aus weichem Flaum.

Die Amsel hat das Nest erbaut, dort sitz sie nun und zwitschert laut.

Ein weiteres schönes Gedicht:

Die Amseln haben Sonne getrunken

Die Amseln haben Sonne getrunken,

Aus allen Gärten strahlen Lieder,

In allen Herzen nisten Amseln,

Und alle herzen werden zu Gärten und blühen wieder.

(Max Dauthendey, 1867-1916)

Ein weiteres Amselgedicht:

Amsel

Nun werden grün die Brombeerhecken, hier schon ein Veilchen – welch ein Fest!

Die Amsel sucht sich dürre Stecken, und auch auch der Buchfink baut sein Nest.

(Ferdinand Freiligrath, 1810 – 1876)

Lieder über die Amsel

Auch Cat Stevens hat die Amsel (Blackbird im englischen) in seinem berühmten Song: Morning has Broken thematisiert:

Morning has broken like the first morning, Blackbird has spoken like the first bird

Praise for the singing, praise for the morning, Praise for them springing fresh from the world

Die Amsel hat es verdient, dass wir uns um sie kümmern.

Wenn ihr der Amsel – nicht nur über den Winter – helfen möchtet, setzt vogelfreundliche Heckenpflanzen wie z.B. Weißdorn, Eberesche, Liguster, Efeu. In dichten Hecken findet die Amsel Schutz vor Feinden, richtet ihr Nest ein und findet im Winter Futter.

Die Amsel freut sich im Winter über zusätzliches Futter aus Haferflocken, Rosinen, Beeren, Apfelstücke oder Sonnenblumenkernen.

In diesem Sinne bleibt natürlich, Euer Naturgartenfreund Ralf

Weitere Vögel im Detail: > Bachstelze